高砂市合流式下水道緊急改善事業

1分流式と合流式の違い

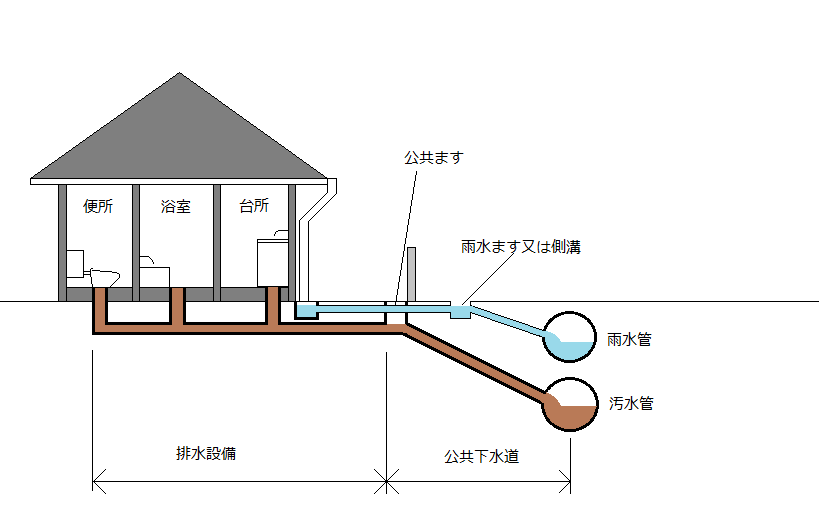

1.1.分流式下水道

分流式下水道とは、下図のように汚水と雨水をそれぞれ別々の管路で集め、汚水のみ浄化処理して放流する方式のことです。

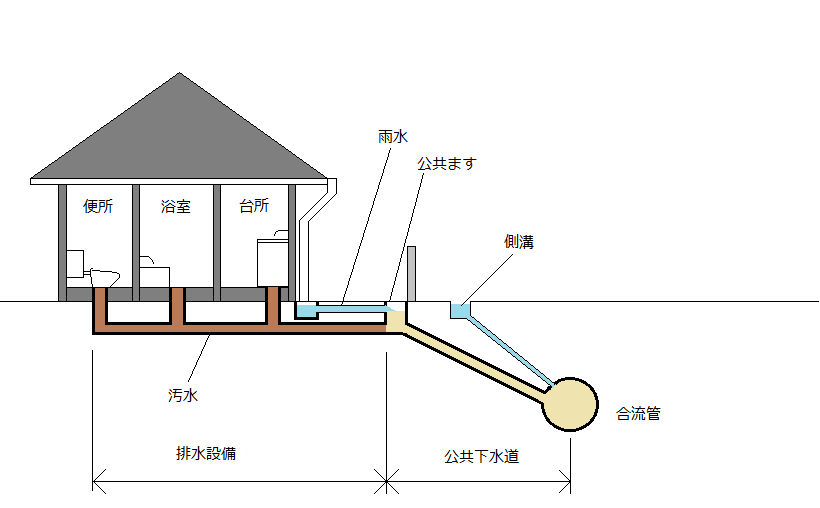

1.2.合流式下水道

合流式下水道とは、下図のように汚水と雨水を同一の管路に集め、まとめて浄化処理して放流する方式のことです。汚水と雨水の対策を経済的かつ速やかに行えることから、早くから下水道事業に取り組んできた大都市を中心に多くの都市で採用されています。

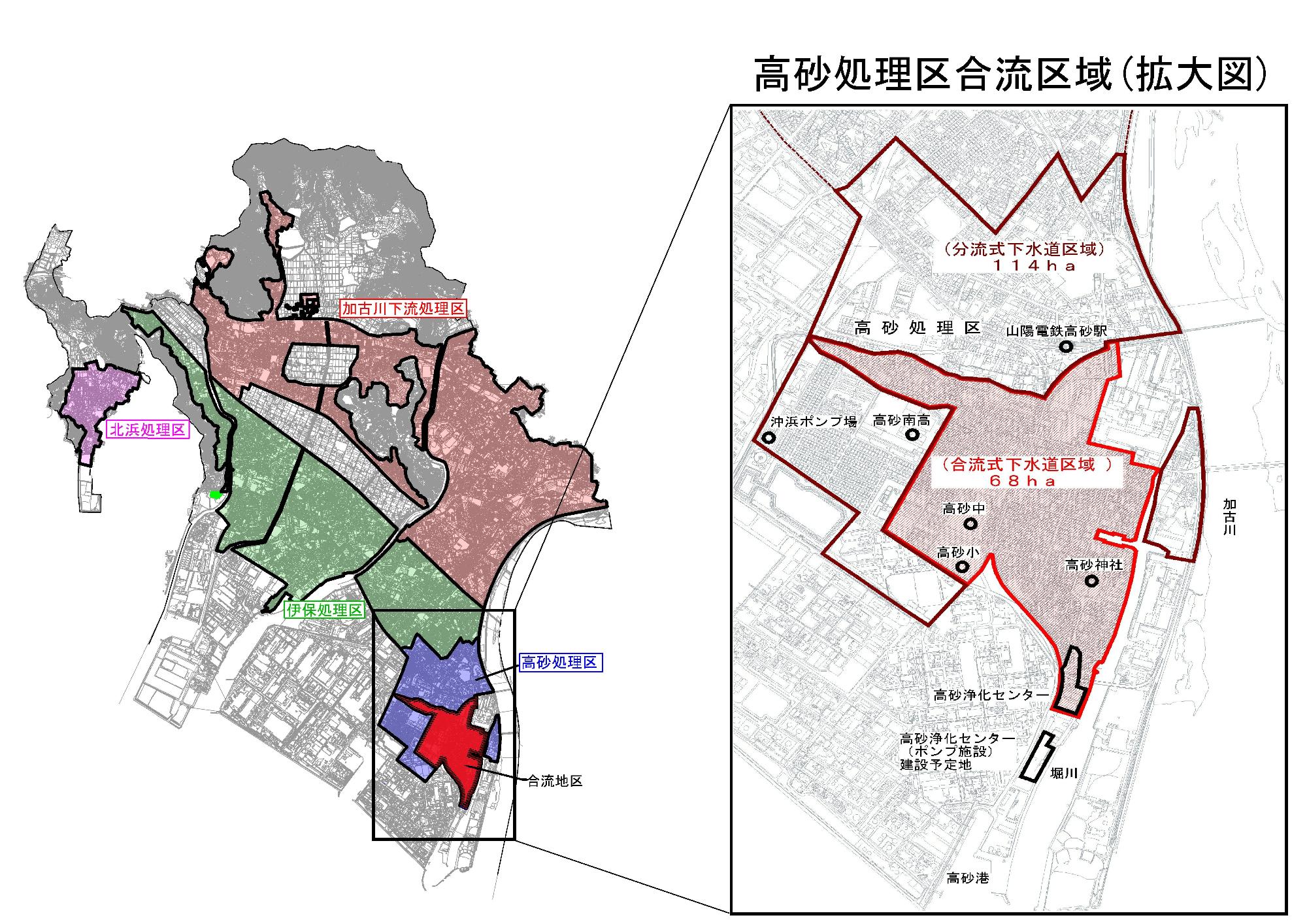

本市においても、高砂処理区の一部で合流式下水道が採用されています。

1.3.分流式下水道と合流式下水道の特徴

| 長所・短所 | 分流式下水道 | 合流式下水道 |

|---|---|---|

| 長所 | 合流式よりも水質保全が図れます。 | 分流式よりも建設費が安くなります。 |

| 短所 | 合流式よりも建設費が高くなります。 | 大雨時、直接公共用水域に未処理の汚水の一部が放流されることがあり、水質保全上問題があります。 |

2.合流式下水道の現状と課題

合流式下水道においては、大雨時に雨水によって薄められた汚水の一部が、そのまま放流されることによって水環境に悪影響を及ぼすことが問題となっています。平成13年には東京都で、未処理の下水が原因のオイルボール(白色固形物)が海岸に漂着し、新聞などマスコミに取り上げられ、社会問題となりました。

3.「合流式下水道緊急改善事業」の創設

これらの問題を受け、合流式下水道を採用している都市において、改善対策を計画的に、かつ緊急的・集中的に推進することを目的として、平成14年度に国土交通省によって「合流式下水道緊急改善事業」が創立されました。

その中で、改善目標として

- 汚濁負荷量の削減(公共用水域への汚濁負荷放流量を分流式下水道程度まで低減する)

- 公衆衛生上の安全確保(未処理放流水の放流回数を半減させる)

- きょう雑物の削減(きょう雑物の流出を極力防止する)

の3つが掲げられました。

さらに翌平成15年度には下水道法施行令が一部改正され、中小都市(170都市)は平成25年度、大都市(21都市)では平成35年度までにそれぞれ緊急改善対策を完了することが義務付けられました。

4.高砂市の取り組み

4.1.高砂市合流式下水道緊急改善計画の策定

平成15年度の下水道法施行令の一部改正を受けて、本市では、平成23年度に「高砂市合流式下水道緊急改善計画」を策定し、高砂浄化センターにおいて対策工事を実施しました。

4.2.高砂市合流式下水道緊急改善計画の概要

市町村名

高砂市

処理区名

高砂処理区

目標

未処理放流水の放流回数を半減させること

対策の内容

- 雨水滞水地の整備(既存の分流処理施設(反応タンク1池と最終沈殿池1池)を雨水滞水地に改造し、初期雨水を貯留)

- 沈殿池の整備(既存の最初沈殿池の嵩上げ)

- 消毒施設の整備(簡易処理用次亜塩素注入ポンプの設置)

4.3.事後評価

本市では平成25年度末に合流式下水道緊急改善事業が完了し、その事後評価として、平成28年10月に学識経験者に事業結果に対する意見聴取を行い、平成28年11月に事業評価シートを国土交通省に提出しましたので、その内容を公表します。

事業評価シ-ト_高砂市(高砂処理区) (PDFファイル: 123.2KB)

5.住民の皆様へのお願い

5-1 豪雨時のお願い

近年、「ゲリラ豪雨」とも言われる局所的な集中豪雨により、全国各地で浸水被害が発生しています。

豪雨時には、下水道管が満水に近い状態になっていることが多く、円滑な雨水排除を行うため、「お風呂の残り湯」や「洗濯の排水」は、雨が止んでから流していただくなどご協力をお願いします。

5-2 雨水貯留タンクの設置について

雨水貯留タンクとは、屋根に降った雨を雨どいを通して集め、一時的にためておくもので、豪雨時に側溝、下水道管などへ流れ込む雨水を減らし、浸水被害の軽減につながるものです。

また、雨水貯留タンクにたまった雨水は、花や植木の水やり、打ち水などに利用できます。

平成28年度から、雨水貯留タンク設置費用の一部を治水対策室にて助成していますので、雨水貯留タンクの設置のご検討をお願いします。

PCサイトを表示

PCサイトを表示

更新日:2021年10月29日