謡曲「高砂」

おめでたい謡(うたい)として結婚式に欠かせない謡曲「高砂」は、室町時代に能を完成させた世阿弥元清の作だともいわれていますが、金春善竹の作だともいわれていて、原題は「相生」でありました。物語は阿蘇の神主友成が上京の途中に高砂の浦に立ち寄った際、相生の松の精である老人夫婦と出会うところから始まり、夫婦愛、長寿の理想をあらわした謡曲の代表作だといわれています。

謡曲“高砂”

高砂や この浦舟に 帆を上げて

この浦舟に帆を上げて

月もろともに 出汐(いでしお)の

波の淡路の島影や 遠く鳴尾の沖過ぎて

はやすみのえに 着きにけり

はやすみのえに 着きにけり

上記は謡曲「高砂」の一節です。

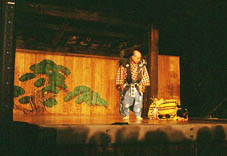

上記写真は2001年高砂観月能より

仕舞「高砂」より

仕舞とは:シテが紋付袴姿で数名の地謡だけで、能の一部を抜粋して舞うもの。

PCサイトを表示

PCサイトを表示

更新日:2021年10月29日