浄化センターで活躍する微生物

ここで紹介しているのは、反応タンクの中で働いている微生物のほんの一部です。

学名 Zooglea ramigera ゾーグレア ラミゲラ

分類単位 細菌類

大きさ 1.0から1.5マイクロメートル

解説

袋状の中に点々と見えるのが細菌そのもので、分泌する物質でくっつき合って大きな塊となります。下水に溶けている有機物を吸収、吸着して分解します。活性汚泥生物の中核となり、浄化の主役です。

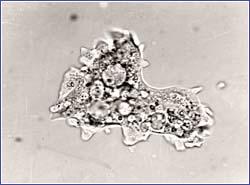

学名 Amoeba proteus アメーバ プロテウス

分類単位 肉質虫類 アメーバ目

大きさ 100から600マイクロメートル前後

解説

大型のアメーバで静止時は100から150マイクロメートルの塊状です。状態によっては200から500マイクロメートル(多仮足時)あるいは300から600マイクロメートル(単仮足時)にもなります。体内には様々な結晶体、あるいは食胞があり、生息水温も10から24℃の範囲に幅広く出現します。典型的なアメーバ。

学名 Euglypha tuberculata ユーグリファ チュウブェルクラータ

分類単位 肉質虫類 グロミア目

大きさ 45から80マイクロメートル

解説

有殻アメーバの分裂像でほぼ終了した時の像。

学名 Vorticella alba ボルティセラ アルバ

分類単位 繊毛虫類 緑毛目

大きさ 40から50マイクロメートル前後

解説

柄の中に1本の筋糸(伸縮できる)があり、釣鐘形の虫体の先端(頭部)にリング状に繊毛が生えている原生動物です。細胞中には頭部の口から取り込んだ菌を含んだ食胞があり、移動しながら分解されます。浄化状態の最も良い時に出現します。

学名 Vorticella convallaria ボルティセラ コンバラリア

分類単位 繊毛虫類 緑毛目

大きさ 70から80マイクロメートル前後

解説

ボルティセラは単独で存在し、柄の中にミオネーム(筋糸)がある。この種は活性汚泥中によく出現するVorticella campanulaに似ている。頭部口囲縁の開き方が狭いのが大きな差で、また体内に多数の食胞がある事、口部輪郭が目立つことなどが特徴です。この種は浄化が良好の時に代表的に出現します。ラッパ状に大きく開口している部分が口です。

学名 Philodina sp. ピイロディナ エスピー

分類単位 袋形動物輪虫類

ビルガタワムシ目

大きさ 270から300マイクロメートル

解説

新しいフロック形成のため核をつくったり懸濁している細菌を補食して処理水を透明にします。粘質物質とともに排出させた未消化物質はフロック形成を促進する働きがあります。体の後端を他の物に付着させ蛭形運動のほふくをします。

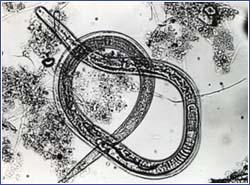

学名 Diprogaster sp. ディプロガスター エスピー

分類単位 袋形動物線虫類 ディプロガスター目

大きさ 1000マイクロメートル前後

解説

生物処理に出現する線虫はほとんどが細菌補食性です。線虫類は広い範囲で出現するので、活性汚泥の状態の指標となります。

用語集

- 食胞(しょくほう)

細胞質内に摂取した食物をかこんで形成される特殊な液胞(細胞内で明確に区画され、かつ水溶液を満たした空間)で、細胞内消化のための細胞器官と考えられます。 - 細胞口(さいぼうこう)

摂食のための開口部で、繊毛虫類ではつねに開いていますが、分化の進んでいないもの(アメーバなど)では摂食の時だけに一時的に開きます。 - 1マイクロメートル= 0.000001メートル

写真 資料 協力

(C)社団法人 日本下水道施設業協会

ホームページアドレス

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 技術管理室 施設課(浄化センター)

(高砂)

〒676-8501

兵庫県高砂市高砂町東宮町1042番1号

電話番号:079-442-1294

(伊保)

〒676-0074

兵庫県高砂市梅井6丁目2番1号

電話番号:079-447-6195

お問い合わせはこちら

PCサイトを表示

PCサイトを表示

更新日:2022年08月17日