高砂市の学校給食(令和7年度)

高砂市は、子どもたちが正しい食習慣を身につけ、行事食・郷土料理や地産地消を通して食に関する理解を深められるよう、安全・安心な学校給食を提供します。

小学校は単独校方式、高砂中学校は高砂小学校で調理する親子方式、高砂中学校以外の中学校は共同調理場方式で実施しています。

|

単独校方式:学校の給食室で調理し、提供する方式 親子方式 :親である小学校の給食室で調理し、専用の車で配送して提供する方式 共同調理場方式:給食センターで複数の学校を対象に調理し、専用の車で各学校に配送して提供する方式 |

令和7年度

高砂市の学校給食

令和7年度 高砂市教育委員会

高砂市の学校給食は学校給食法に基づき実施しています。

学校給食の目標

1 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

2 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

3 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

4 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

5 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。

6 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

7 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

学校給食の現状

1 実施回数

[小学校] 年間 184回 (献立立案回数192回)

[高砂中学校] 年間 160回 (献立立案回数192回)

[中学校(高砂中学校以外)] 年間 160回(献立立案回数194回)

2 給食の形態

週5回完全給食 米飯給食 週3.5回

完全給食とは、「パン・牛乳・おかず」又は「ごはん・牛乳・おかず」のことです。

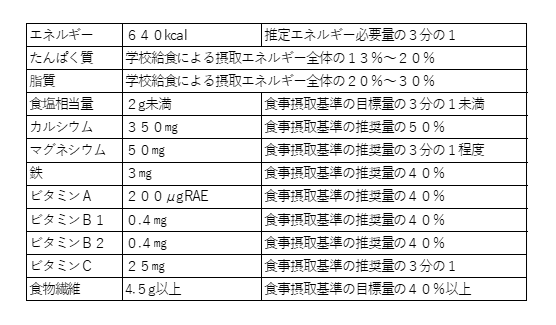

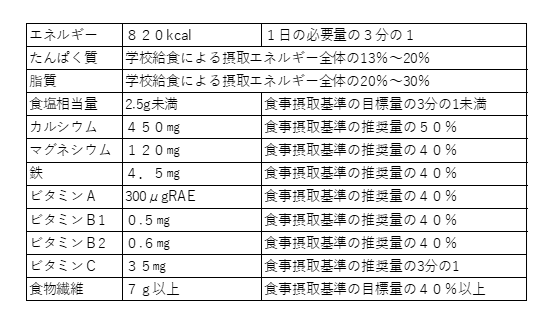

3 学校給食摂取基準

「学校給食摂取基準」は文部科学省が定めた学校給食における1食分の栄養量の指標です。令和3年4月に「学校給食摂取基準」が改正され、高砂市では「高砂市児童・生徒の発育概況」(平成31年度)を参考に基準を定めています。

[学校給食センター]

4 給食ができるまで

[小学校]

[高砂中学校]

高砂中学校の給食は、高砂小学校の給食室で調理しています。

[学校給食センター]

【給食の内容】

1 パンについて

防腐剤や着色料などは加えずに、無漂白の小麦粉にスキムミルクを加えています。

コッペパンの他に黒糖パン・フレッシュシュガーパンなどがあります。

麺との組み合わせ時は小型パンになります。

小学校では、学年に応じた大きさになります。

2 ごはんについて

地元産の精白米を使用し、炊飯施設で炊きあがった温かいごはんが学校に届けられます。

普通のごはんのほかにわかめごはん・ちらしずし・麦ごはんなどの変わりごはんがあります。変わりごはんには、鉄分やビタミンを多く含む強化米を加えています。

小学校では、学年に応じた量になります。

3 牛乳について

200mlのパックで市販されている牛乳と同じ成分です。

4 おかずについて

材料はできるだけ地元のものを優先し、手作りの味を大切に「安全でおいしい給食」を心がけています。

高砂中学校の分量は、小学校3・4年生の1.3倍を原則として提供しています。

学校給食センターの給食では、学校給食センターで調理したものを保温・保冷の食缶で各学校へ届けます。

アレルギーの対応について

学校給食における対応は、原則、文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」、日本学校保健会の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」及び兵庫県、高砂市の関係マニュアル等に基づき実施しています。

|

学校給食における食物アレルギー対応の大原則 (文部科学省)を引用し、高砂市では下記のとおり実施しています。 ・安全性を最優先とする。 ・医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 ・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とする。 ・学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。 |

学校給食センターでは、エビ、カニ、そば、落花生は原則食材として使用しません。除去食対応は、卵、乳・乳製品です。(加工食品は除く)

PCサイトを表示

PCサイトを表示

更新日:2025年04月01日