高砂市内の名所

市内の各観光名所を紹介します。

高砂地区

藍屋町・大崎家住宅(おおさきけじゅうたく)

明治初年に高砂町藍屋町で、加古川水運を利用し材木問屋を始めた大崎家初代の大崎卯平(うへい)氏が40才代の頃、この建物の東側にあった本宅の隠居邸として建てられた古民家です。

平成4年以降、空き家となっていましたが、古民家活用のモデル事業として地域活動の拠点に活用するため、平成25年3月に復旧保存と耐震補強工事が行われました。

アクセス 山陽電鉄本線高砂駅下車 南へ徒歩10分

申義堂(しんぎどう)(高砂市指定文化財)

江戸時代の文化年間(1804~1818)に、高砂町北本町に創立された学問所です。姫路藩家老河合寸翁(1767~1841)の命により、当時、高砂の大年寄であった岸本吉兵衛が土地・建物を提供した、町民による町民のための教育機関でした。

高砂の庶民が学んだ郷学として、教育の原点ともいえる施設です。

申義堂は一般公開しています。

山陽電鉄本線高砂駅下車南へ徒歩10分

高砂神社(たかさごじんじゃ)

平安時代末期になって海路をゆく舟が増えてくるにしたがい、万葉の昔から白砂青松の地として知られた高砂の海岸線に内海航路の泊りが生まれます。そのうちの高砂の泊は、風待ちの寄航地としてよく知られていました。戦国時代の終り頃からは海岸に入浜式塩田が開かれていきました。

また、古くから樹木崇拝がありました。高砂は、風光明媚な「松どころ」として和歌や漢詩にしばしば登場するようになり、高砂の名は全国へ広まっていきます。

縁結び・和合・長寿の象徴

松どころ高砂でも特に有名なのが、高砂神社の相生の松です。

高砂神社は、社伝によれば神功皇后が外征のとき、大己貴命(おおなむちのみこと)の神助を得て勝利し、帰途この地に国家鎮護のために大己貴命を祀られたのが始まりで、創建まもなく境内に生え出たのがこの相生の松だと伝えられています。

相生の松とは、根が一つで雌雄の幹が左右に分かれた松のことで、ある日、尉と姥の二神が現れ「神霊をこの木に宿し、世に夫婦の道を示さん」と告げたことから、霊松として人々の信仰を集めるようになりました。

山陽電鉄高砂駅下車徒歩15分

十輪寺(じゅうりんじ)(二十五霊場第三番札所)

十輪寺は寺伝によれば弘仁6年(815)に弘法大師が勅命により創建。後に讃岐へ流される途中、立ち寄った法然上人が寺を復興、浄土宗に転宗したと伝えられ、絹本着色五仏尊像(国重文)など貴重な仏画が残る名刹です。

境内には高麗仏と呼ばれる宝篋印塔があり、これは文禄元年(1592)に豊臣秀吉が朝鮮に出兵した際、徴発された高砂の水主100人のうち96人が死亡し、その供養のために建てられたものです。

山陽電鉄高砂駅下車徒歩10分

高砂海浜公園・向島公園(たかさごかいひんこうえん・むこうじまこうえん)

『白い砂浜、緑の松林、青い海』

白い砂浜、緑の松林、青い海に浮かぶ人工島…。「日本の白砂青松100選」の一つに選定された県立高砂海浜公園は、春から夏の水遊びをはじめ、四季を通して釣りや散歩の絶好の場所として人気があります。

向島アウトドアパーク

SUPは子どもから大人まで誰でも気軽に楽しめるウォータースポーツです。向島公園は遠浅なので、初めての方でも安心。初心者や小さなお子様でもすぐに会場散歩を楽しめます。

きらきらと輝く海や、夕焼けで変わりゆく景色を眺めながら、最高のロケーションで楽しむBBQ。BBQに必要な道具や食材がセットになっているプランもあるので、手ぶらでも楽しめます。

高砂海浜公園・向島公園は地図右下にあります。

高砂町(たかさごちょう)の町並み(堀川(ほりかわ)周辺)

高砂は「高砂やこの浦舟に帆をあげて…」と古くからめでたい謡曲「高砂」ゆかりの地。姫路市と加古川市に挟まれて瀬戸内海に面した町です。高砂町の町並みは雑誌やインターネットでよく紹介されるほど、大正、昭和初期の時代の建物や蔵、江戸時代高砂町が港町として栄えた跡が多く残る町並みです。

高砂町の町家の特徴

次のポイントを確認しながら町歩きを楽しもう!

- 屋根の形は?

切妻平入りが一般的。角地などでは、工楽邸のように寄棟平入りとなっている場合もある。 - 屋根仕上げは?

桟瓦葺きが多く、本瓦葺きも数件見られる、軒裏は化粧天井と言って腕木や垂木を見ることが出来るつくりになっている - 卯建は?

卯建とは、2階軒下に設けられる火災の延焼防止のための袖壁のこと、藍屋町以外でも確認できる。

- 窓や玄関に格子戸は?

格子戸は1階の窓や玄関、2階の出窓などにつけられ、これが連続することで美しい町並みが形成されている。 - 建物の高さは?

2階建ての建物が多いが、2階部分の高さに特徴があり、一般に2階部分の高さが低いものの方が、建築年代が古いという特徴がこの地区では見られる。

町家の特徴と名称

屋根を真上から見た図(切妻平入り)

屋根を真上から見た図(寄棟平入り)

1種の瓦を使用(桟瓦葺き)

丸瓦と平瓦の2種の瓦を使用(本瓦葺き)

歴史的建造物

高砂商工会議所

昭和7年、当時の高砂銀行として建てられたもので、現在も商工会議所として使用しています。柱の装飾やレリーフなどは当時のままです。

平成18年4月兵庫県の「景観形成重要建造物」の指定を受けました。

稲荷橋

元禄のころの高砂町は四方をお堀で囲まれていました。その堀にかかっていた橋のひとつが稲荷橋です。

梅ケ枝湯

レンガの煙突が象徴的な建物「梅ヶ枝湯」。今でもまきを燃料にしています。

三菱製紙魚町倶楽部

三菱製紙の魚町倶楽部は、木造の洋館で、庭には大きな木がたくさん植えられており、洋館とあいまって周囲の町並みとは異なった空間となっています。

三連蔵

レンガ倉庫

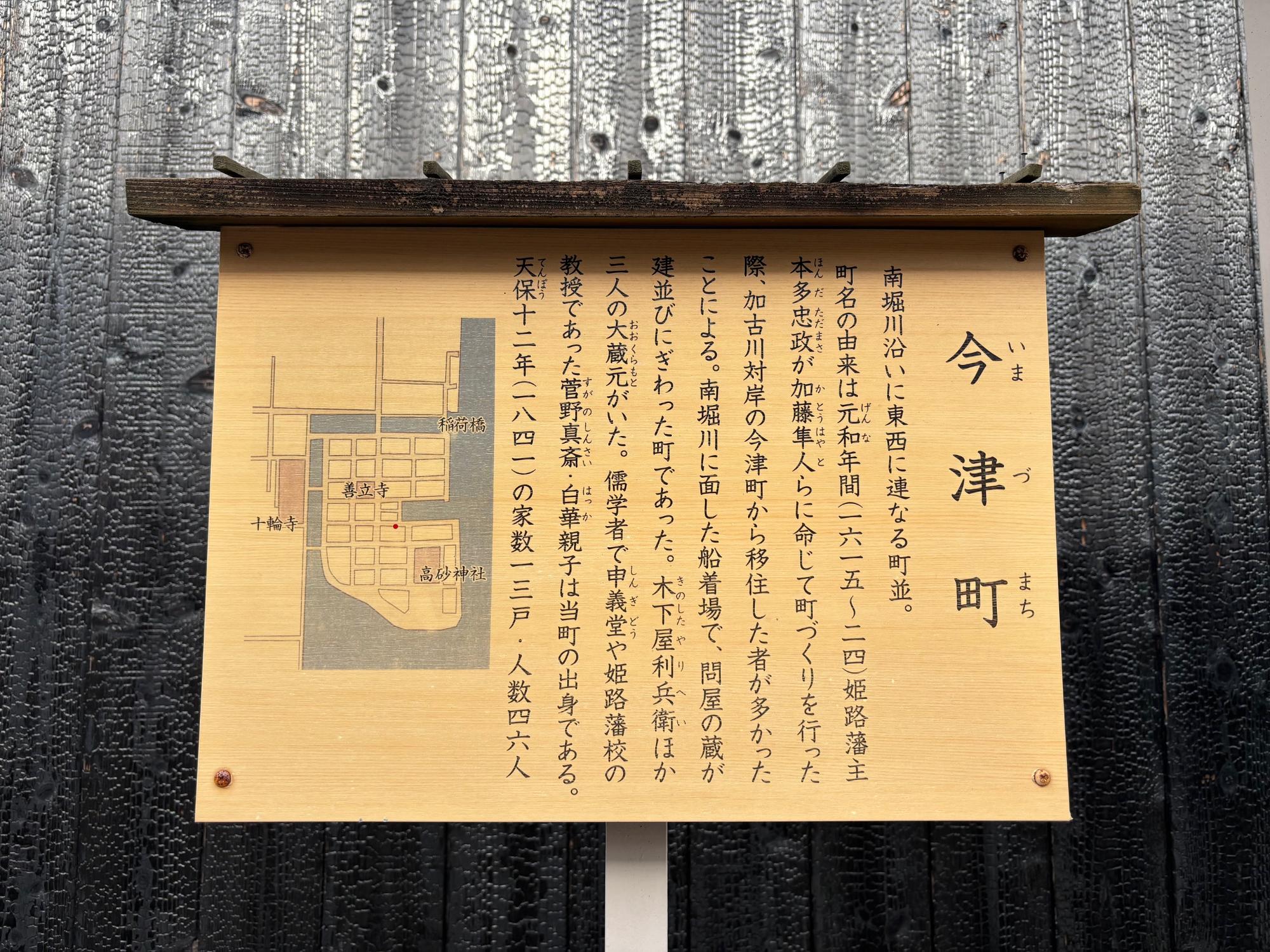

町の看板

高砂町は今も昔の町名がそのままつかわれています。

そんな町名の由来が町内29箇所に町看板として設置しています。看板には元禄期の町の絵図もいっしょに書いていますので、ぜひ町名の由来を見ながら散策してみてはいかがでしょうか!

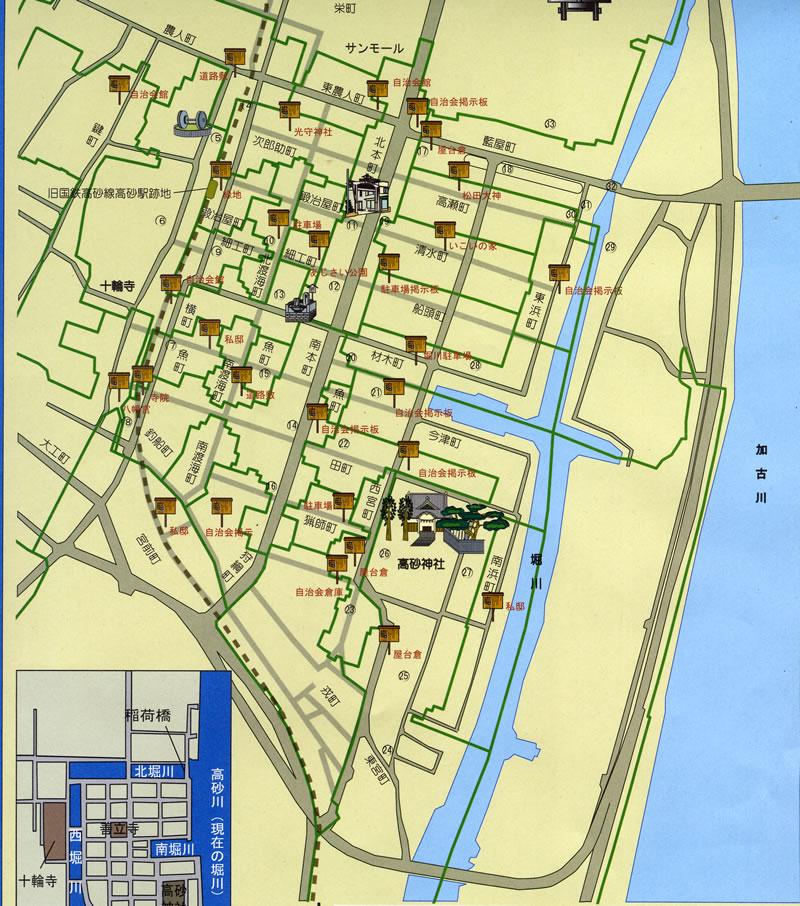

町看板設置箇所

町看板のある町

農人町、東農人町、北本町、藍屋町、東浜町、高瀬町、次郎助町、鍵町、横町、鍛冶屋町、北渡海町、清水町、船頭町、細工町、大工町、魚町、南渡海町、材木町、今津町、南本町、釣船町、宮前町、狩網町、猟師町、田町、戎町、西宮町、東宮町、南浜町

旧配水塔(きゅうはいすいとう)

配水塔は、六本の鉄脚にささえられ、異人館風のトンガリ屋根を持つタンクで高さは約26メートルです。

これは旧加古郡高砂町が初めて上水道を敷設したとき建てられたもので、大正12年10月に完成し、同13年1月1日から給水を始め、昭和41年7月に現役を引退しました。

現在市の水道敷設のシンボルとして保存されています。

山陽電鉄高砂駅下車徒歩5分

あらい浜風公園(はまかぜこうえん)

『海・風・光・緑とのふれあいと学びの空間』

公園の入口から800メートル、きらきらと光り輝く海に浮かぶ上島。

心地よく吹き寄せる浜風、力づよくて美しい緑。

そんな空間にふれてみませんか?

播磨灘に沈む夕陽は必見。

高砂にゆかりのある帆船型の複合遊具。

目の前に広がる播磨灘に向かって滑る滑り台は最高です!

海とつながっていて、潮の満ち引きで深さが変わる海水池。

海水と一緒に魚やカニなど海の生き物がやってくるかも ?

あらい浜風公園は地図中央下にあります。

インフォメーション

開園時間

- 4月から11月(夏季)午前6時から午後8時

- 12月から3月(冬季)午前7時から午後6時

お願い

- 園内にゴミ箱はありません。ゴミは持ち帰りましょう。

- バーベキュー、花火、釣りはできません。

お問合せ

- 兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所 079-421-1101(代表)

- 高砂市都市創造部道路公園課 079-443-9034

- 高砂市施設利用振興財団 079-447-6401

荒井神社(あらいじんじゃ)

舒明天皇の時代(629から641)に創建された古社で、大己貴命をお祀りしています。鎌倉時代に現在地に鎮座。この付近はむかし海岸近くに松林が続いていました。“高砂の相生の松”と同じような松があり、境内には一つの根元から男松と女松が分かれて出ている“結びの松”があります。また、武者小路実篤の歌碑があります。

山陽電鉄荒井駅下車徒歩10分

観濤処(かんとうしょ)

巨岩に刻まれた1.8メートルの大文字

播磨灘を眺望する加茂山の中腹にある巨岩に「観濤処」の文字を刻んだ碑石で、永根文峰が書いたものを当時の姫路藩家老、河合寸翁が刻ませ、天保7年(1836)に完成したものです。

JR宝殿駅下車徒歩30分

山陽電鉄伊保駅徒歩25分

竜ヶ鼻(たつがばな)

形状がどこか竜の頭ににているところから竜ヶ鼻と呼ばれているこの岩は、現在ある明姫幹線竜山大橋西詰の南側ではなく、竜山大橋より北側の法華山谷川の川の中にありました。しかし、明姫幹線工事に伴って現在の場所へ切り取られ置かれました

山陽電鉄伊保駅下車北へ徒歩約10分 駐車場なし

芭蕉の句碑

観濤処竜山の南山腹、加茂神社境内横の石段を登りきった山腹にあります。これは松尾芭蕉をしのんで当時の近在の俳諧愛好者たちが江戸時代に建立したと伝えられています。

この碑には「花咲きて 七日鶴みる ふもとかな」と刻まれています。

JR宝殿駅下車南西へ徒歩約30分 山陽電鉄伊保駅下車北へ徒歩約25分

駐車場なし

中筋地区

時光寺(じこうじ)

建長元年(1249)時光上人の信願により本尊の阿弥陀如来を海中から引き上げ、一堂を創建したのがはじまりといわれ、古来より「時光寺へ三度の参詣は、善光寺へ一度の参詣に当たる。」との伝えにより“播磨の善光寺”とも呼ばれています。

JR曽根駅下車徒歩15分

曽根地区

曽根天満宮(そねてんまんぐう)

菅原道真を祀る神社として知られる曽根天満宮。伝えによれば、延喜の頃(901)、讒言(ざんげん)によって九州太宰府に流される途中、日笠山に登って休んだ道真が、「我に罪なくば栄えよ」と足もとの小松を自ら手植えたのが後の「曽根の松」です。その後播磨に流された道真の四男淳茂が、この松のそばに父を祀ったのが曽根天満宮の始まりだといわれています。

「和歌に詠まれた高砂」

古くから風光明媚な泊として、また松どころとして知られた高砂は、古今多くの歌人に愛され、和歌にも詠まれてきました。

稲日野も行き過ぎがてに思へれば

心恋しき可古の島見ゆ

(万葉集 柿本人麿)

誰をかも知る人にせむ高砂の

松も昔の友ならなくに

(古今集 藤原興風)

立渡る浦風いかに寒からむ

千鳥むれゐるゆふ崎の浦

(山家集 西行法師)

以上はほんの一例です。曽根天満宮には古代から現代までの高砂や松にちなんだ和歌を刻した玉垣が奉納されています。

山陽電鉄曽根駅下車3分

黒岩十三仏(くろいわじゅうさんぶつ)

日笠山東側、浜国道(250号線)に面したところに、通称「黒岩さん」と呼ばれる十三体の仏像を岩に刻んだ磨崖仏があります。長方形の面には上段に五仏、下段に八仏の座像が刻まれ、銘文から永正2年(1505)のものとわかります。

十三仏は室町時代の仏教思想のうち死者の回忌をつかさどる仏をあらわしたもので、不動・釈迦・文殊・普賢・地蔵・弥勒・薬師・観音・勢至・阿弥陀・阿閦(しゅく)・大日・虚空蔵の諸尊のことをさします。

言い伝えによると、鎌倉時代中頃に時光上人(時光寺開基)が生身の阿弥陀如来を拝む誓いをたてて、この地で百日座禅を組んだとき読経のかたわらに爪で刻んだといわれていますが、実際は室町時代中頃に一人の尼さんが逆修供養のため、一生かかって刻んだものだそうです。

山陽電鉄曽根駅下車徒歩15分

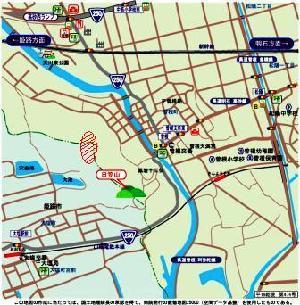

のじぎく群生地

日笠山 - 牛谷ハイキングコース馬坂峠付近

期間:11月上旬から12月下旬

アクセス:山陽電鉄曽根駅下車徒歩約45分

左地図の赤印付近です

日笠山(ひかさやま)

日笠山は曽根天満宮の西に位置する小高い山で景観も素晴らしく、遠くは淡路島や家島諸島がみわたせ、瀬戸内の風光明媚なたたずまいを見せてくれます。ボタン桜の名所として知られ、シーズンともなると大勢の人々が訪れます。山麓で発見された日笠山貝塚は県下瀬戸内沿岸での縄文貝塚として土器類、多種類におよぶ貝がら、動物の骨片、人骨などが見つかっています。(出土品は、教育センター考古資料室に展示しています。)

日笠山は地図左下にあります。

旧入江家(きゅういりえけ)

入江家の始祖「濱田清兵衛」は浜田新田を開発したと伝えられ、その子「九郎兵衛」から入江姓が用いられました。

入江家住宅は、旧曽根村内の主要道から外れた東北部に広い敷地を占めて、屋敷地は南北に奥行きの深い形になっています。南側道路に面して西から土塀、表門、表屋が並び、表門正面に母屋、その他に「酔古亭」と呼ばれる新座敷や、道具蔵、醤油蔵、米蔵など多くの蔵があり製塩業で栄えた当時の面影を留めています。

入江家側面図

アクセス 山陽電鉄曽根駅下車北へ徒歩10分 JR曽根駅下車南へ徒歩30分

鹿島川(かしまがわ)の桜並木

高御位山を源とする鹿島川には多くの桜が植えられ、シーズンともなると満開の桜並木のトンネルが明姫幹線南から旧浜国道北まで続きます。

毎年4月に開催されるスプリングフェスタでは、桜並木がライトアップされます。

鹿島川は地図中央にあります。

曽根町(そねちょう)の町並み

曽根町の町並み

白壁や焼き板、格子のかかった家

曽根町は、古くから海上交通の要所として栄え、10世紀はじめには、菅原道真が大宰府左遷の際、曽根に立ち寄り手植えの松を植えたという伝承も残っています(曽根天満宮の霊松「初代曽根の松」)。中世末から近世にかけては製塩業が盛んになり、それにともない資源の集積する港町としても栄えました。

曽根町の町並みは同じ市の高砂町のように古い町並みがそのまま残っており、白壁や焼き板、格子のかかった家が多くあります

アクセス 山陽電鉄曽根駅下車北へ徒歩10分から20分

米田地区

宮本武蔵・伊織の里

武蔵・伊織生誕地碑

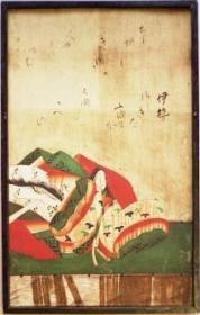

米田の鎮守で、加古川を挟んで隣接する泊神社(加古川市)の末社。泊神社は、木村・加古川・今市・中島・米堕など17か村の氏神で、米堕にも末社がありました。しかし、江戸の初期に武蔵の養子伊織が、荒れ果てていた泊神社を再建し、旧社殿を現在の米田天神社へ移しました。天神社には、伊織と弟の小原玄昌が寄進した三十六歌仙扁額や、石灯籠などが残っています。

武蔵・伊織の生誕地として間違いないという証明碑が、平成2年(1990)に宮本武蔵・伊織顕彰会によって建立されました。高さ約3.5メートル、幅約7メートル、重さ約100トンの地元名産竜山石で造られています。題字は、武蔵が仕えた九州・細川家の子孫第25代当主細川護貞氏によるものです。

三十六歌仙扁額

神宮寺

鰐口

米田天神社の東隣にある寺院で、武蔵の没後の正保3年(1646)に武蔵の供養のために、伊織が神宮寺に鰐口を寄進しています。

田原家跡碑

武蔵の生家である田原家の屋敷跡(現在は建物は残っていません)に碑が建っています。

西光寺

武蔵・伊織の像

ばんとう通り

ばんとう通り

山片蟠桃(やまがたばんとう)は、江戸時代の代表的な町人学者。播州神爪村に生まれた蟠桃は、13歳で大阪に出て米問屋升屋平右衛門に仕え、主人が亡くなると幼主を支えて仙台藩の蔵元として藩財政を立て直したほか、多くの大名貸しをつとめる大商人になりました。 また生来の学問好きで、経済学はもちろん、朱子学や天文学、さらには蘭学も学び、晩年ほとんど失明しながら口述で大作「夢の代」を著しました。同書で蟠桃は、豊富な知識をもとに天文・地理から制度、経済までを論じ、その合理主義的な思想は今なお高い評価を受けています。

彼の功績を称えかんな公園には像が、覚正寺には顕彰墓が建立されており、これらが面している通りを「ばんとう通り」と名づけられています。

かんな公園にある山片蟠桃像

覚正寺ある顕彰墓

アクセス JR宝殿駅下車西へ徒歩10分

一の鳥居

高砂市神爪に参道のない鳥居があります。これは生石神社の「一の鳥居」と呼ばれています。この一の鳥居は延宝8年(1680)に庄屋神吉久太夫が奉納したものです。鳥居を奉納した由来は、ある時、久太夫が城崎温泉で姫路藩主に会ったとき、酒に酔って無礼な口をきいたことから殿様の怒りをかい、一家断絶の危機に陥りました。酔いのさめた久太夫はすぐに村へ帰り、氏神の生石神社に参詣してこの難を免れたそうです。そこで感謝の意を表すため、神爪の地に鳥居を建てたといわれています。

また、この鳥居の隣には、山片蟠桃が結婚を記念して贈ったものといわれている燈篭があります。

蟠桃が贈った灯篭

アクセス JR宝殿駅下車西へ徒歩10分

阿弥陀地区

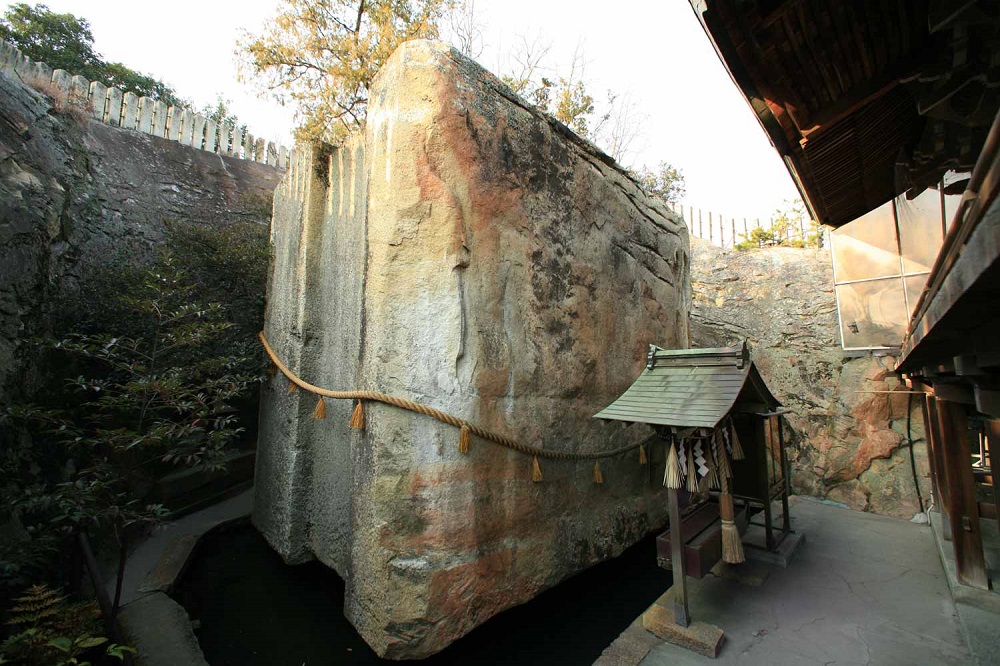

生石神社(おうしこじんじゃ)(石乃寳殿 (いしのほうでん))

日本三奇の一つ「石乃寶殿」

生石神社の裏手に、切妻風の突起を後ろにして家を横たえたような横約6.5メートル、高さ約5.6メートル、奥行約7.5メートル、重さ約500トンの巨大な石造物があります。

「石乃寳殿(いしのほうでん)」と呼ばれ、水面に浮かんでいるように見えるところから「浮石(うきいし)」ともいわれていますが、多くの謎に包まれ、宮城県塩竈市御釜神社の「四口の神釜(よんくのしんかま)」、宮崎県高原町霧島東神社の「天之逆鉾(あまのさかほこ)」と並んで日本三奇の一つに数えられています。

いつ、誰が、何のために作ったのか、不思議な石造物として訪れた人の目を驚かせています。

関連リンク

石の宝殿について(日本三奇/石の宝殿(いしのほうでん)のサイト)

鹿嶋神社(かしまじんじゃ)

鹿嶋神社は、遠く聖武天皇の勅願によって国分寺と、国分寺の東院として大日寺が建立された時、その鎮護の神として奉祀されました。

天正6年(1578年)羽柴秀吉が、神吉城攻略の際、この地方も戦火を蒙り灰燼に帰してしまいましたが、幸いにも御神殿は焼け残りました。歴代姫路も藩主の崇敬篤く、祭礼には、常に特使を派遣され奉斎されていました。また、享和元年(1801年)の書である圓誉上人の掲額「鹿嶋大明神」や古い絵馬をみ見ても窺え、今日に及んでいます。

鹿嶋神社は、一人一願心を定めてお詣りする時、その願いは必ずかなえられる霊験の著しいことをもって“一願成就の神”として有名で、遠くからも善男善女の参詣者が絶えません。

JR曽根駅下車徒歩25分

北山鹿島神社(きたやまかしまじんじゃ)

四季折々の多彩な表情を見せる高御位山と象頭山の豊かな自然に抱かれ、創建は江戸時代初期である正保2年(1645年)頃といわれており、数々の不思議な霊験で知られ、各地より多数の参詣者が訪れています。

鹿島・扇平自然公園(かしま・おおぎだいらしぜんこうえん)

『緑多き山々と2,000本の桜』

春は約2,000本の桜、夏は新緑、秋は紅葉と標高304メートルの高御位山を背景とした自然露出岩とのコントラストは、年間を通じ見事な眺望です。広大な園内には展望台、児童遊園、ハイキングコースなどがあり、うるおいとやすらぎを与えてくれます。

鹿島・扇平公園は地図左上にあります。

市ノ池公園(いちのいけこうえん)

市ノ池公園では、人気のバーベキューサイトやテントサイト、みどりの相談所があります。隣接する芝生広場には、ロープスライダーや複合遊具なども備え、休日には大勢の家族連れでにぎわいます。

キャンプ場案内へ

みどりの相談所案内へ

バーベキューサイト

使用時間

昼の部(10時から14時) 夜の部(16時から20時)それぞれ4時間

使用料

無料

申込方法

直接、市ノ池公園キャンプ管理棟(リーフハウス)までお申し込みください。

20名以上の団体で使用する場合は、予約が必要です。

(使用日の2カ月前から受け付けます)20名以下で使用される場合は予約不要です。

<利用期間>

| 期間 | 曜日 | 昼の部 | 夜の部 |

|---|---|---|---|

| 夏休み・春休み期間 | 全日 | 営業 | 営業 |

| 4月から10月 (夏・春休みを除く) |

平日 | 営業 | 営業なし |

| 土曜日・日曜日、祝日 | 営業 | 営業 | |

| 11月から3月 (春休みを除く) |

平日、年末年始 | 営業なし | 営業なし |

| 土曜日・日曜日、祝日 | 営業 | 営業なし |

利用できる期間内で、市や相談所の行事等により利用できない日がありますので、あらかじめご確認ください。その他使用に関して守っていただく事項がありますので、申込時にご確認ください。

テントサイト

申込方法

直接、市ノ池公園キャンプ管理棟(リーフハウス)までお申し込みください。予約の場合は使用日の2カ月前から受け付けます。

<利用料金(1サイト)>

| 日数 | 料金 | 時間 |

|---|---|---|

| 1日 | 1,000円 | 午前10時から午後9時 |

| 1泊2日 | 2,000円 | 午前10時から翌日午前10時 |

<利用期間>

- 4月から10月(夏・春休みを除く)の土曜日、日曜日及び祝日

- 夏休み・春休み期間の全日

利用できる期間内で、市や相談所の行事等により利用できない日がありますので、あらかじめご確認ください。その他使用に関して守っていただく事項がありますので、申込時にご確認ください。

<キャンプ用品の貸出>

| 貸出用品 | 1日 | 1泊2日 |

|---|---|---|

| テント | 500円 | 1,000円 |

| コンロ(炭用) | 500円 | 1,000円 |

シャワー棟

コイン式温水シャワー(有料)があります。時期等により利用できない場合がありますので、お問い合わせください。

問合先

(4月から10月)

市ノ池公園キャンプ管理棟(リーフハウス)

電話番号 079-447-3754

(11月から3月)

土曜日・日曜日、祝日:市ノ池公園キャンプ管理棟(リーフハウス)

平日:みどりの相談所

電話番号 079-447-6401

バーベキューサイト、テントサイトの電話予約はできません

みどりの相談所

相談コーナー

花や緑に関する相談を専門員がお答えします。

気軽にご相談ください。

- 相談日 毎月第2・4土曜日

- 相談時間 10時から12時、13時から15時

教室を開催する日は13時から15時までです。 - 相談方法 直接相談所へお越しください。電話、郵便でも受け付けます。

出張相談はできません。

図書コーナー

ガーデンニングや植物に関する図書を

自由に閲覧できます。

貸し出しはできません。

展示コーナー

植物に関するさまざまな展示会に利用したり、

園芸用品のサンプルなどを

常時展示しています。

多目的教室

花と緑の教室などに利用します。

下記案内をご覧下さい。

申込・問合先

みどりの相談所 電話番号 079-447-6401

旧魚橋郵便局(きゅううおはしゆうびんきょく)

高砂市阿弥陀町魚橋にある土田家住宅旧魚橋郵便局は明治7(1874)年に当時印南郡阿弥陀村に置かれました。その後明治37(1904)年に洋風建築に建て替えられています。木造2階建で、1階が元局舎、2階は和室4室となっており、寄棟造、桟瓦葺で、正面中央に切妻造の玄関を設け、外壁は下見板張、縦長窓には両開き鎧戸が設けられている。左右には竜山石の隅石が使われている。増改築が繰り返されたものの、1階は姿を変えることなく90年近く地域の郵便局として親しまれてきた。2005年には、国の登録文化財となりました。

アクセス JR宝殿駅下車西へ徒歩約20分

佐々木すぐる生育の地

佐々木すぐる生育の地碑

阿弥陀町魚橋の正蓮寺境内にあった印南郡役所の官舎で生まれ、阿弥陀尋常小学校から姫路師範学校に進み、その後東京音楽学校に学びました。卒業後、浜松師範学校教諭となったが、その後作曲に専念するために上京しました。

現在、正蓮寺山門前に森繁久弥筆の顕彰碑が建立されています。

アクセス JR宝殿駅下車西へ徒歩約20分

高御位山(たかみくらやま)

加古川市と高砂市の市境にそびえる高御位山は、「播磨富士」の異名をとる名山です。標高304メートルの山頂からは、瀬戸内海、明石海峡大橋、淡路、四国地方などが見渡せる最高の眺めです。

大正10年に、グライダーの関西初飛行が行われ有名になった。

その偉業をたたえる「飛翔」の碑が建てられている。

高砂市制40周年記念の方位盤

高御位山ハイキング

自然に恵まれた絶好のハイキングコースです。

- 鹿嶋神社-高御位山-北山鹿島神社(約3時間)

- 鹿嶋神社-高御位山-長尾(約2時間半)

電車でお越しの方

JR曽根駅下車北へ、鹿嶋神社まで徒歩25分。

曽根駅より神姫バスが出ています(長尾、北山、鹿島神社)。

宝殿駅より神姫バスが出ています(北池、鹿島神社)。

車でお越しの方

神戸方面…

加古川バイパス高砂北ランプ下車、国道2号線西へ

阿弥陀交差点を北へ(鹿嶋神社の看板を目印)

姫路方面…

加古川バイパス高砂西ランプ下車北へ国道2号線

豆崎東交差点を東へ阿弥陀交差点を北へ

(鹿嶋神社の看板を目印)

関連ファイル

北浜地区

藤の井(ふじのい)

西浜の船頭にこの地を案内された八幡大神が一夜の宿のお礼にと、この井戸を掘り与えたと伝えられています。

この地方は井戸水に塩気がさし真水に不自由していたためこの井戸水は里人ばかりでなく、近隣の人々の生活用水に大いに役立っていました。

周辺が藤の花の名所であったところからこの井戸を「藤の井」と名づけ、そばに八幡宮を祠るようになったといわれています

アクセス 山陽電鉄大塩駅下車北西へ約30分 駐車場なし

武蔵が著した「五輪書」にちなんだ『五輪之庭』という庭園があります。

また、武蔵伊織の像が建立されています。台座には地元の宝殿石を使っています。

問い合わせ先

宮本武蔵・伊織顕彰会 電話番号 079-432-3527

アクセス

JR宝殿駅下車南東へ徒歩15分

PCサイトを表示

PCサイトを表示

更新日:2025年01月27日